细说货币的前世今生——六(3)班家长论坛系列活动之七

货币究竟是什么?货币是如何产生的?货币经历了怎样的历史演变?2024年5月13日,六(3)班家长论坛第七期由吴雁南爸爸带来的主题为《历史长河中的货币》的讲座,向同学们解答了这些问题。

讲座一开始,吴雁南爸爸先向同学们概括了货币形态演变历程。货币出现于“物物交换”时代之后,此后经历了商品货币、金属货币、纸币等形态。在物物交换时代,人们通过以物换物的方式换取自己所需要的物品。对于这种物物交换模式,宋梓滔等同学指出了其存在的局限性,最为突出的是买方和卖方可能无法匹配需要。于是,作为“一般等价物”的商品货币应运而生。中国是世界上较早使用货币的国家,中国货币的起源可以追溯至4000多年前。贝币在中国货币历史上占有重要地位。那么,在商品货币时代,为什么是海贝而不是其他贝壳,可以在很长时间内充当着中国先民们商品交换的货币职能?李沛原同学认为,中原地区远离大海,精美的海贝成为稀缺品。随着商品交换越来越多,货币需求量也越来越大,天然海贝难以满足商品交易需求,铜贝开始出现。到了战国末期,贝币的地位已大不如前。然而,作为中国历史上历时最长久的货币,贝的影响一直在汉字中保存下来。如今,凡与财富或交易有关的字,大多以“贝”为偏旁。

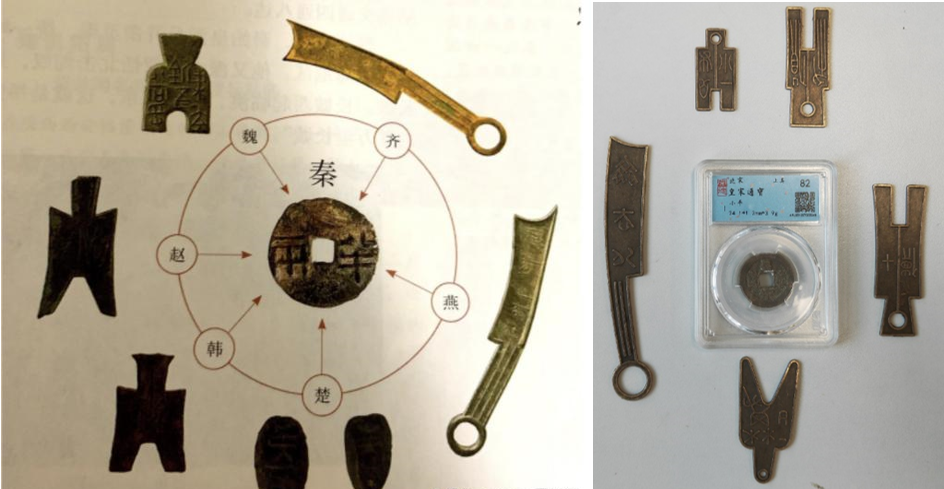

春秋战国时期,各个诸侯国纷纷以其主要生产工具或特定对象为原型进行铸币,出现了刀币、布币、蚁鼻钱、圜钱等地域特色鲜明的金属货币。秦统一六国后,秦始皇颁布了中国最早的货币法,“以秦币同天下之币”,废除了各个诸侯国各异的货币,规定民间日常交易统一使用圆形方孔形状的“秦半两”作为货币。这种货币形状一直沿用直至清末。期间,吴雁南爸爸先抛出一个问题:“秦始皇到底统一了什么?”待同学们思考片刻后,吴雁南爸爸陆续解释了“车同轨”“书同文”“度同制”等统一策略及其内涵。这些统一,大大降低了经济社会的运行成本,是具有里程碑意义的伟大变革。

接着,吴雁南爸爸介绍了中国货币发展史上四次大的转折期。一次是唐朝初年唐高祖时期铸造的“开元通宝”,改变了沿用几百年的“半两”“五铢”等货币形式,货币从铢两制时期进入宝文制时期,并一直延续至清末。第二次是北宋宋仁宗时期四川出现的“交子”,这是全世界最早发行的纸币。由民间的交子铺子发行的“交子”逐渐成为一种由官方认定并可代替铸币的信用纸币。第三次是在明代中晚期,随着大量白银的输入,白银铸币开始成为和铜钱一样普及的金属货币。清朝、民国时期还曾颁布条例,正式确立了银本位制。第四次是在1935年,国民政府实行币制改革,废止银本位制,正式进入纸币时代。同学们聚精会神地听着吴雁南爸爸的介绍,仿佛畅游在货币的历史长河中。

课间,好几位同学主动与吴雁南爸爸交流了中国古代各个时期货币的历史知识。很多同学聚在一起,欣赏了已退出市场流通的第四套人民币同号钞以及曾在物资短缺时代充当部分货币职能的粮票实物和布票实物,加深了对纸币和计划经济时期重要票证的直观理解。

讲座的最后,吴雁南爸爸总结了货币发展的总体规律,货币制度要适应各个时期经济社会发展的需要;货币不能随意发行,发行过多或过少都会对经济社会发展带来严重的后果。

希望这次讲座可以激发同学们对金融的兴趣,并尝试观察和理解生活中的金融现象。

撰稿:吴雁南

摄影:周欣

供稿:周欣