走进师大历史 再读师大校训 好老师从我做起——党支部组织教师参观北师大形象陈列馆

2017年5月10日是我校党支部又一次固定党日。在党支部支委的前期协调和精心策划下,此次固定党日的内容确定为“参观北师大形象陈列馆”,引导老师们走进师大历史,走进中国师范教育的历史,再读师大“学为人师,行为师范”的校训,以此引发党员的思考,如何做合格党员,如何做四有好老师,由此继续推进“两学一做”学习教育活动的开展。

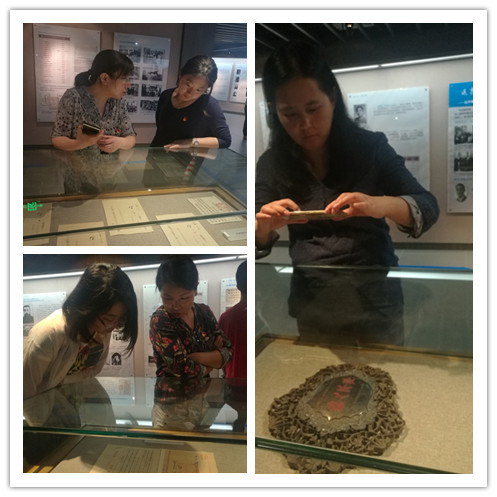

参观之前,党支部支委给全体党员发送了“北师大校史”材料,作为5月党员学习内容,让老师们在参观前对北师大的历史有一个大概的了解。根据活动策划的安排,分三个时段,分别安排负责人组织党员进行参观活动。通过参观和聆听讲解,老师们更加立体的感受北师大与中国人民同呼吸共命运,走过的艰苦历程。“北师大是中国现代教育的缩影,也是中国师范教育的旗手。100年来,中国的历次革命运动都有北师大师生的足迹;历次教育改革都不乏北师大师生的声音。可以说,北师大与中国教育休戚相关,荣辱与共。”

通过参观我们了解到,“北师大从成立之日起就关心中小学的教育实践。1908年京师大学堂师范馆独立成为北京优级师范学堂,迁至琉璃厂厂甸,和五城学堂在一起。1912年7月,北京高等师范学校改五城中学为其附属中学校,并设立了附属小学。”“1915年北京高师与附中共同成立了国文教授方法研究会和数学教授方法研究会。1920年北京高师和北京女高师成立了小学教授研究会。这些研究会把北师大教师与中小学教育实际联系在一起,并引导着中小学教育改革的潮流。”建国之后,原来的北京师大第一附属小学和第二附属小学都划归北京市领导,为了研究小学教育的改革,1958年北师大教育系师生亲自动手在北师大校园内创建了一所实验小学。当年教育系20多名师生到这所学校任教,开展了多种试验。这就是我们的学校——北京师范大学实验小学。

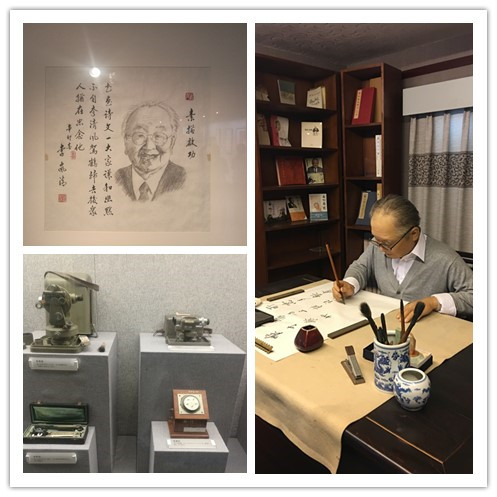

通过参观我们还了解到,启功先生为北师大题写的校训,“学为人师,行为世范”八字,不但紧扣“师范”二字,而且包含了学与行,理论与实践,作学问与做人,做一般人和做老师等之间的辩证关系。仅八个字就生动地、带有诗意地道出师范院校办学的深刻理念,使这一校训亦具备了大师级的品格气度和人文精神。启功先生曾说过,一直铭记陈垣老校长的教导,“诸如:一站在讲台上就应该有老师的样子,教学法和教育心理学都需在多年的实践经验中总结出来,要引导学生的学习兴趣,不能打击学生的自尊心,要对中华民族的历史文化保有一片丹诚,作学问要竭泽而渔地搜集材料,要不惮于对每个字的考证,老师的常识知识一定要广博等等”。这些内容,即使是放在当代也是值得我们每一位老师学习和思考的内容,值得我们薪火相传的精神。

参观结束后,老师们意犹未尽,回校后,纷纷执笔写下了自己的百字心得…

附 教师心得精选:

百年师大 甲子近双

创业艰难 紫禁城旁

精英才俊 荟萃学堂

继承传统 兼学西洋

呕心沥血 育国栋梁

莘莘学子 岂敢彷徨

精于学业 志在四方

国难当头 热血满腔

前赴后继 吾辈敬仰

外寇入侵 迁徙动荡

筚路蓝缕 不悔信仰

栉风沐雨 再迎曙光

伟大复兴 共创辉煌

壮哉师大!踔厉英雄之气,聚集天地之才。巍巍学府,英贤群聚,麟麟炳炳,郁郁彬彬,不其盛哉!师大学人,卓尔不群,如游燕昭之金台。 伟哉师大!回首百年历程,为传统之宏扬。汇经验之积累,立校训而明昌:“学为人师,行为世范”。修身之要立,为学之道明,高瞻远瞩,励精图治,措规矩于圆方。为新世纪之发展,尽绵薄之力。综合性、有特色、开放型,高水平,将声远而名弥彰。

在参观中,我体会到三个自豪:1、为自己是拥有百年历史文化和万千名师高徒的北师大的一名毕业生而自豪。2、为自己受教于曾有鲁迅、黎锦熙、钟敬文、启功、石评梅等大家巨匠任教,并培养出莫言、余华、苏童、刘震云等文学群星的文学院而骄傲。3、为自己在母校的教育培养下成长为一名授业解惑、教育引导学生的教师而自豪。我会牢记“学为人师,行为世范”的校训,用共产党员的标准严格要求自己,不断学习、追求进步,为共产主义事业奋斗终生。

今天有幸参加了党支部组织的活动,参观了北师大校史馆。校史馆让我们对北师大沧桑的足迹、百年的历史、白发的教授都充满了无限的敬意和遐想。在一张张泛黄的照片和文字记载中,看到了文人志士为兴学做出的努力,看到了大师先生为国家兴亡的牺牲,看到了青年学生们的热血,这里记载了师大的成长与辉煌。在校史馆中,不仅看到了困难中的不忘初衷,也看到了荣誉后的勤勉,一幕幕历史的见证很是振奋人心,看到这些,心中满是感叹,更是自豪。

今天上午参观了北师大校史展,听了关于我们北京师范大学的历史的介绍,感受到我们学校有着悠久的历史,在北师大发展史上,有一大批名师先贤在这里艰难创业,弘文励教,奠定了我们今天的基础。大学之道,育人为本,百年来,北师大培养出了很多精英型学术大师,几代学子精英身体力行地诠释了“学为人师,行为世范”的校训精神。同时,我也领悟到“木铎金声一百年”的含义,我们应该传承下去。