四(4)班主题班会:青春跨越百年,梦想点亮未来——走进《新青年》

“青年兴则国家兴,青年强则国家强。青年一代有理想、有本领、有担当,国家就有前途,民族就有希望。”

2021年是中国共产党成立100周年。回望建党百年风云,我们党取得的所有成就无不凝聚着青年的热情和奉献。11月29日,北京师范大学实验小学四(4)班全体同学在秦老师的组织下开展了一场以“青春跨越百年,梦想点亮未来——走进《新青年》”为主题的班会。班会围绕《新青年》期刊的创办、编撰、发展演变展开。班会由杨晋如和芦那日苏同学主持,他们从一百年前的中国这个话题说起,揭开了此次班会的序幕。

首先,曾伊一同学介绍了《新青年》杂志创刊前的历史背景,一百年多前的中国,正值辛亥革命以后,多数中国人的精神面貌没有根本的转变。很多人家还是把君主当作神来供奉。春节时,百姓的门户上依然贴着“帝德乾坤大,皇恩雨露深”的春联。但那时,西方自由、平等、博爱等思想观念,已深深影响了一批进步的中国知识分子,一群新青年高举马克思主义思想火炬,在风雨如晦的旧中国苦苦探寻民族复兴的前途。曾伊一同学带着大家重回了百年前的那个风雨飘摇却又扣人心弦、轰轰烈烈的年代。

星星之火可以燎原,一本《新青年》开启了一个伟大的“觉醒年代”。

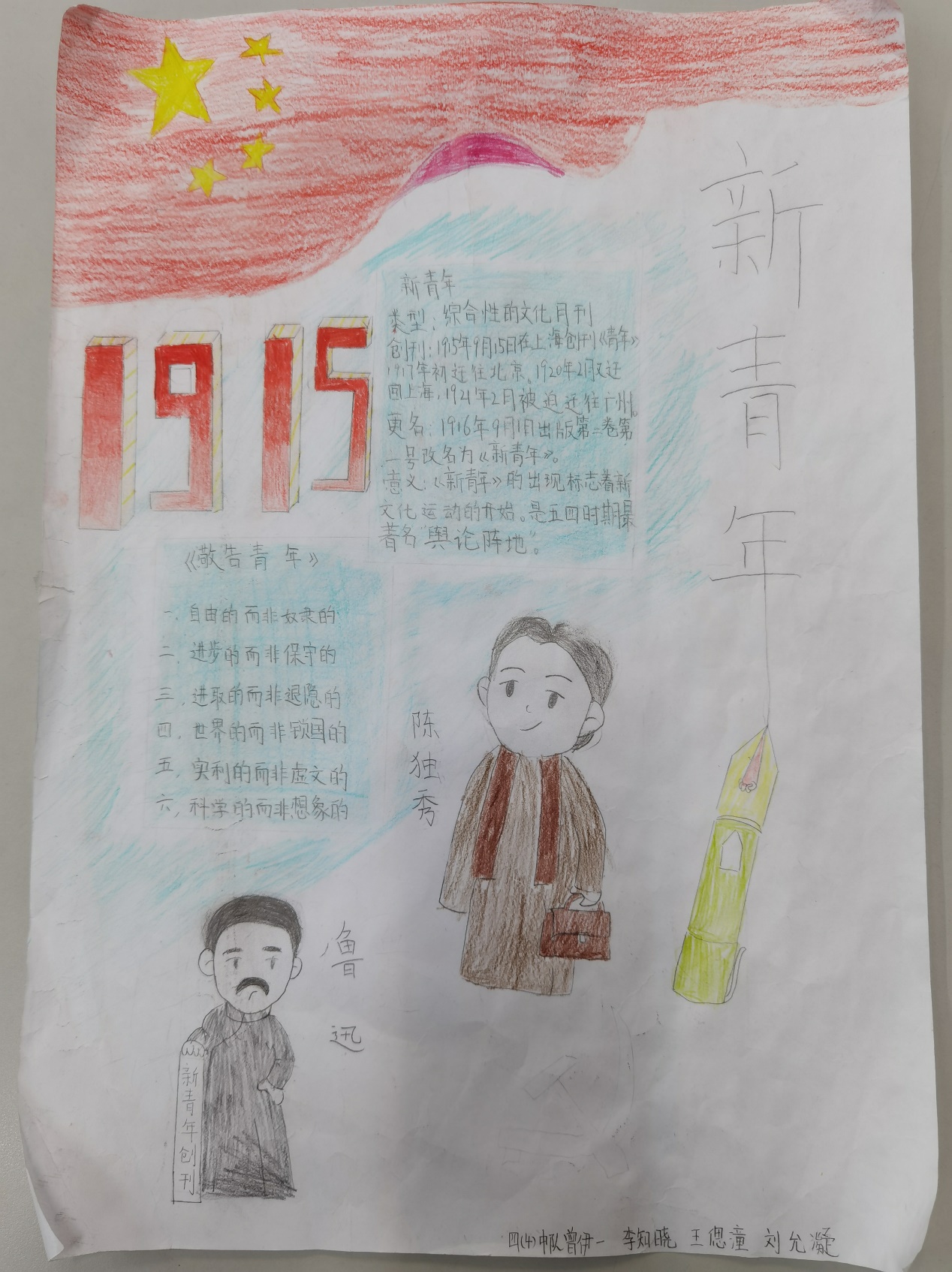

接着,杨晋如同学通过视频带着同学们走进了《新青年》编辑部的旧址——东城区北池子大街箭杆胡同20号,通过她精彩的视频解说和具体介绍,同学们身临其境地感受了《新青年》这个20世纪中国影响最大的思想文化杂志的发展历程和重大意义。

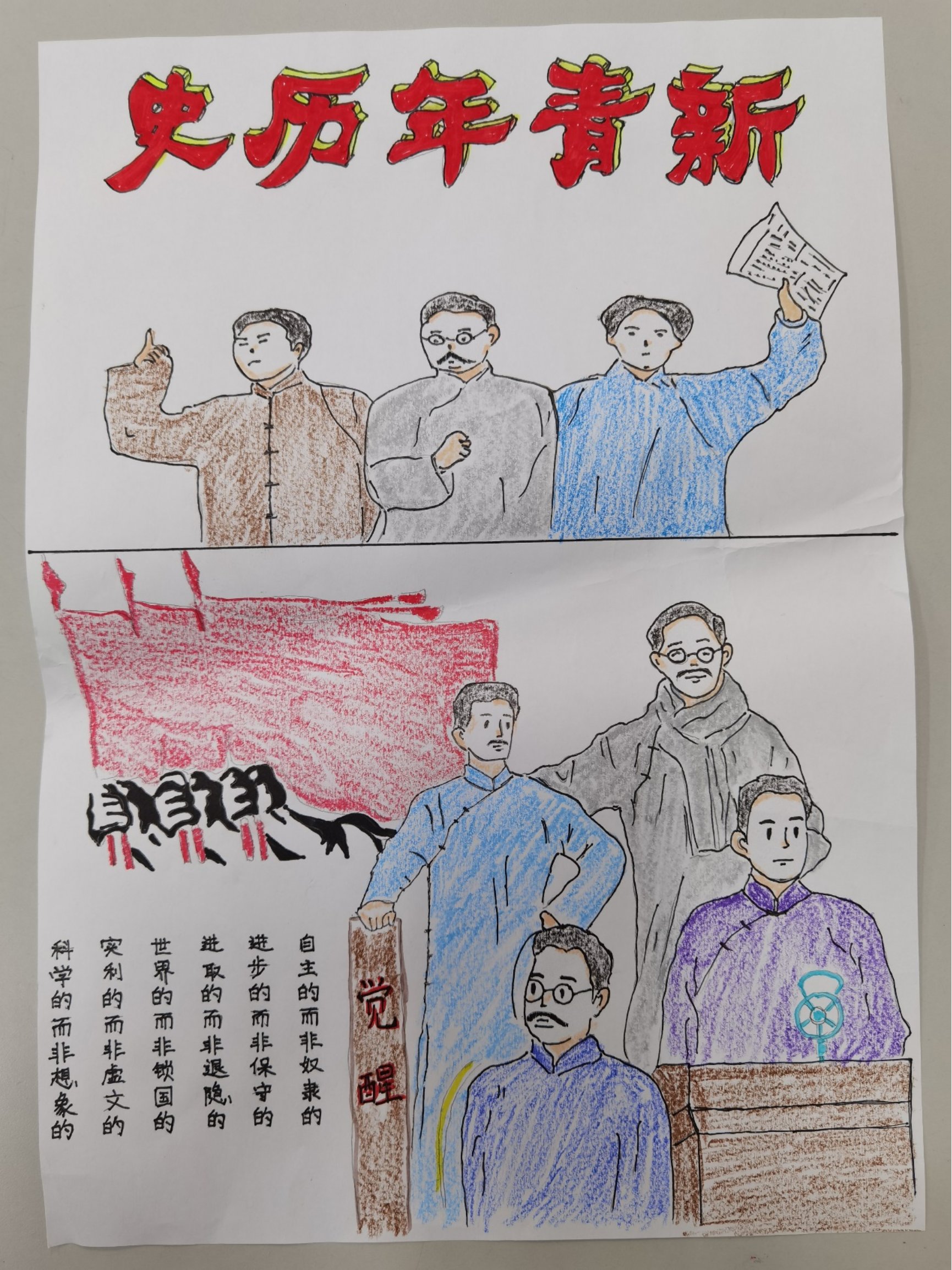

同时,同学们也记住了一些《新青年》编辑们的名字——陈独秀、李大钊、鲁迅等,正是这些仁人志士,百年前,他们拿起纸和笔作为武器,为自由、民主,为中国的黎明摇旗呐喊。

接着,栾曦和芦那日苏同学详细地向同学们介绍了《新青年》的主编陈独秀先生。1917年,受时任北京大学校长蔡元培先生之邀,陈独秀赴任北京大学文科学长,《新青年》随迁北京。此后,《新青年》与北京大学相结合,成为新文化运动的两个阵地。创造了中国新文化运动“一校一刊”的佳话。

张巴莫和李易航同学为同学们介绍了编辑部另一位编辑李大钊同志。李大钊在《新青年》发表的《我的马克思主义观》一文极大地推动了马克思主义在中国的传播。李大钊同志是中国共产主义的先驱,伟大的马克思主义者、杰出的无产阶级革命家,他不仅是我党早期卓越的领导人,而且是学识渊博、勇于开拓的著名学者。

在认识了李大钊以后,王子源和饶妤辰同学分别给同学们介绍了《新青年》的另一位著名的撰稿人鲁迅先生——我们最熟悉的文学家、思想家、革命家。通过他们的讲解,同学们知道了鲁迅不仅是文学家,还是民主战士、新文化运动的重要参与者。1919年,鲁迅先生在《新青年》上发表的一篇文章写道: “愿中国青年都摆脱冷气,只是向上走,不必听自暴自弃者流的话。能做事的做事,能发声的发声,有一分热,发一分光,就令萤火虫一般,也可以在黑暗里发一点光,不必等候炬火。此后如竟没有炬火,我便是唯一的光……倘若有了炬火,出了太阳,我们自然心悦诚服地消失,不但毫无不平,而且还要随喜赞美这炬火或太阳,因为他照亮了人类,连我都在内。”

百年大潮中,曾有哪些光照亮过如你我一样的年轻人?王偲潼同学认真地给大家介绍了革命时期的期刊《红星》,这份长征路上最珍贵的革命刊物。

了解了革命时期的报刊,邢文博同学接着给大家推荐了适合小学生阅读的当代期刊《儿童文学》,同时还介绍了《品读》杂志。

通过以上同学的介绍与讲解,全班同学深受感触,张睿辰、李知晓、郭轩尘、张斯岚等同学纷纷发表了自己的感受,表达了对榜样的敬仰之情,并表示一定努力学习,做优秀的少先队员。

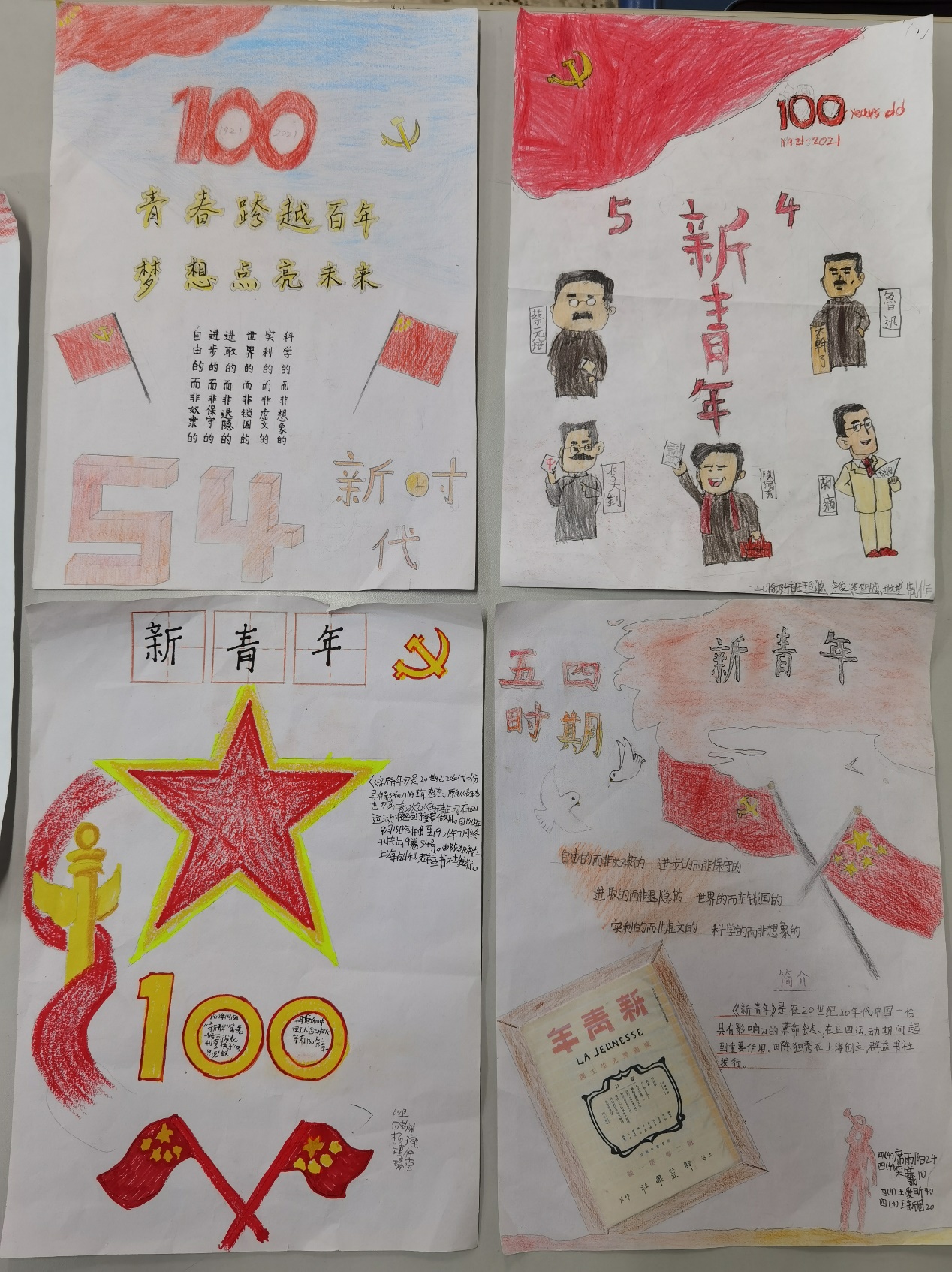

最后,全部同学以小组为单位制作了相关主题的海报。

“胸中有志深于海,肯使神州竟陆沉?”回望百年,千千万万的国人们跋山涉水,上下求索,血泪横流,只为救中国于危难。千钧一发之际,《新青年》带着思想的春天来了。它拨开了笼罩在中华大地的迷雾。它是光,是灯,是朝阳。冲破时代的黑云,照亮了人民的眼前的路,让人们思想洗礼,重塑心智。

青春跨越百年,梦想点亮未来。让我们踏着《新青年》的足迹,向革命前辈学习,在新时代,努力学习知识,练就过硬本领,增强素质、提升能力,成为勤于学习、勇于担当、甘于奉献的栋梁之材。

四(4)班宣

北京师范大学实验小学

文稿:杨晋如

摄影:秦颖老师

审稿:秦颖老师