懂谦让 宽待人——三2班主题班会

4月9日周一,三(2)班开展第七周班会主题:懂谦让 宽待人

班会上,值周班长张翼鹏先从《孔融让梨》和《六尺巷》引入谦让是美德的故事,让同学们明白了谦让自古以来就是中华民族的传统美德,它不仅是一种修养,一种胸怀;一种无私的体现,更是一种做人的境界。人与人之间的和谐共处,贵在谦让,谦让是一种深厚的涵养,它是一种善待生活、善待别人的境界,能陶冶人的情操。学会谦让,尝试谦让,在生活中实践谦让,同学们慢慢就会体会到:谦让其实是一种幸福。有了谦让,同学们就有了和谐相处的充要条件。

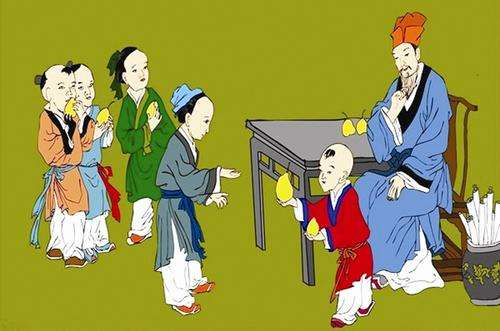

孔融是东汉时期山东曲阜人,是孔子的第二十世孙,高祖父孔尚当过巨鹿太守,父亲是泰山都尉孔宙。小时候聪明好学,才思敏捷,能背诵许多诗赋,并且懂得礼节。《后汉书�孔融传》记载:“孔融四岁的时候,和哥哥们一起吃梨,孔融总是拿小的吃。有大人问他为什么这么做。他回答说:“我年龄小,食量小,按道理应该拿小的。”孔融四岁就懂得谦让的道理。

一只梨的大小,虽然微不足道,但它对于一个四五岁的孩子来说,是难能可贵的。谦让其实是一件很容易的事。

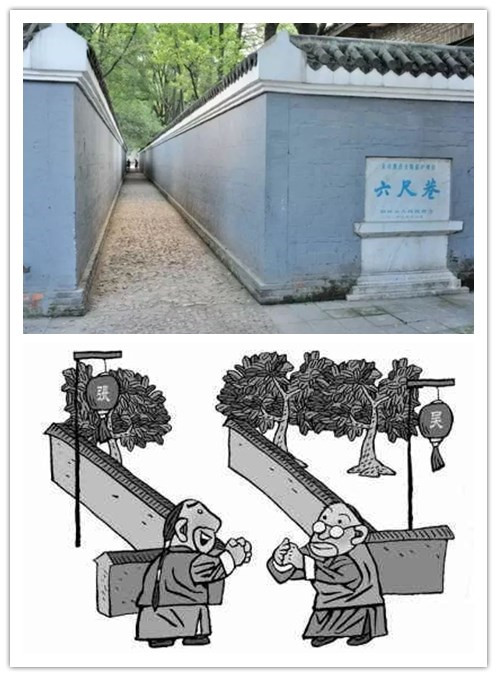

另外一个故事就是《六尺巷的故事》。清朝康熙年间,张英担任文华殿大学士兼礼部尚书。他老家桐城的房子与吴家为邻,两家院落之间有条巷子,供双方出入使用。后来吴家要建新房,想占这条路,张家人不同意。双方争执不下,将官司打到当地县衙。县官考虑到两家人都是名门望族,不敢轻易了断。

这时,张家人一气之下写封加急信送给张英,要求他出面解决。张英看了信后,认为应该谦让邻里,他在给家里的回信中写了四句话:“千里来书只为墙,让他三尺又何妨?万里长城今犹在,不见当年秦始皇”。家人阅罢,明白其中含义,主动让出三尺空地。吴家见状,深受感动,也主动让出三尺房基地,“六尺巷”由此得名。

在《论语▪学而》篇中孔子说到:“只有自谦于天下,才能友好于天下,体现立身之根”。

以热情友好待人、谦让之心待人,友好能与人更好沟通和谐,谦让能避免与人争执,谦和谦虚谦让,一切当以自谦开始,人与人之间更多的时候是需要谦让,人在表现自己的时候更需要谦虚,能以自谦于天下,才能友好于天下,只有这样才能处好世事。当有此价值才能体现立身之根。

谦让,是指言语、行为上的谦虚地礼让或退让,是中华民族的传统美德,是很有礼貌的表现。做人的境界高低,常常会体现在你处理问题的不同方式、方法上。有的人善于化解矛盾。有的人则往往会激化矛盾。在小学生活中,大家同在一个班学习,同在一个地方生活,难免会有矛盾发生。而引发矛盾最多的因素往往是一句不好的话、一个粗暴的动作。

你说话、行动礼让了对方,并非表明你错了或无理,也不是软弱,而是一种气度,一种情操。反过来,你为了一句话、一个小动作,辱骂同学,嘲笑同学、看不起同学,就会引起对方的反感、仇恨。

在实际生活中,大家同在一个班学习,难免会有矛盾发生。我们具体应该怎样做呢?

同学之间说话语气、态度要尊重对方。我们要善于发现同学的长处,倾听同学的合理建议,发现自己的意见与同学不同时,不要固执己见,强词夺理,要语气平和,态度和缓,要做到以理服人。

同学之间说话、考虑问题要对人宽,对己严。同学相处,难免会出现一些不愉快的事情,遇到摩擦要懂得谦让,主动化解。处理纠纷要先从自己身上找原因,不能一味强调自己对,多换位思考,说话不要老指责对方、埋怨对方。

说好听的话,不说难听的话。不能给同学取外号,更不能讥笑和戏弄那些有生理缺陷的同学。不说那些只图自己快乐,而给同学带来痛苦的事。不传播一些不利于团结的话,更不能在背后说同学的坏话。不能辱骂对方,不能嘲笑同学,更不能拳脚相加。

第四,除了说话有礼貌外,在日常生活中也要学会谦让,给人方便。用餐洗手时,让着急的同学站到前面;发东西时,让同桌先拿;下楼梯时,让年级较低的同学先行;男同学要让着女同学;身体高大强壮的让着弱小的同学。

我们的一句话、一个友好的举动都会换来同学的感谢、微笑,也会为自己换来快乐的心境。同学们懂得言语、行为上的谦让,学会谦让,践行谦让,就让我们的校园生活变得更加和谐美好。