图书馆沙龙 | 北师大地理学部张通副教授:《有趣的南极》

11月26日中午,第十次图书馆沙龙《有趣的南极》如期举行。这次邀请到的是我校四(2)班张亦舟同学的爸爸,北师大地理学部的张通副教授。张老师曾经在2023年底参加了我国第40次南极科考,他的讲座把我们带入了一次身临其境的南极科考之旅。

讲座伊始,张老师问同学们:关于南极,大家知道什么?同学们踊跃回答。有的说南极有企鹅,有的说南极有冰山,还有的说南极有极光。张老师肯定了大家的回答。

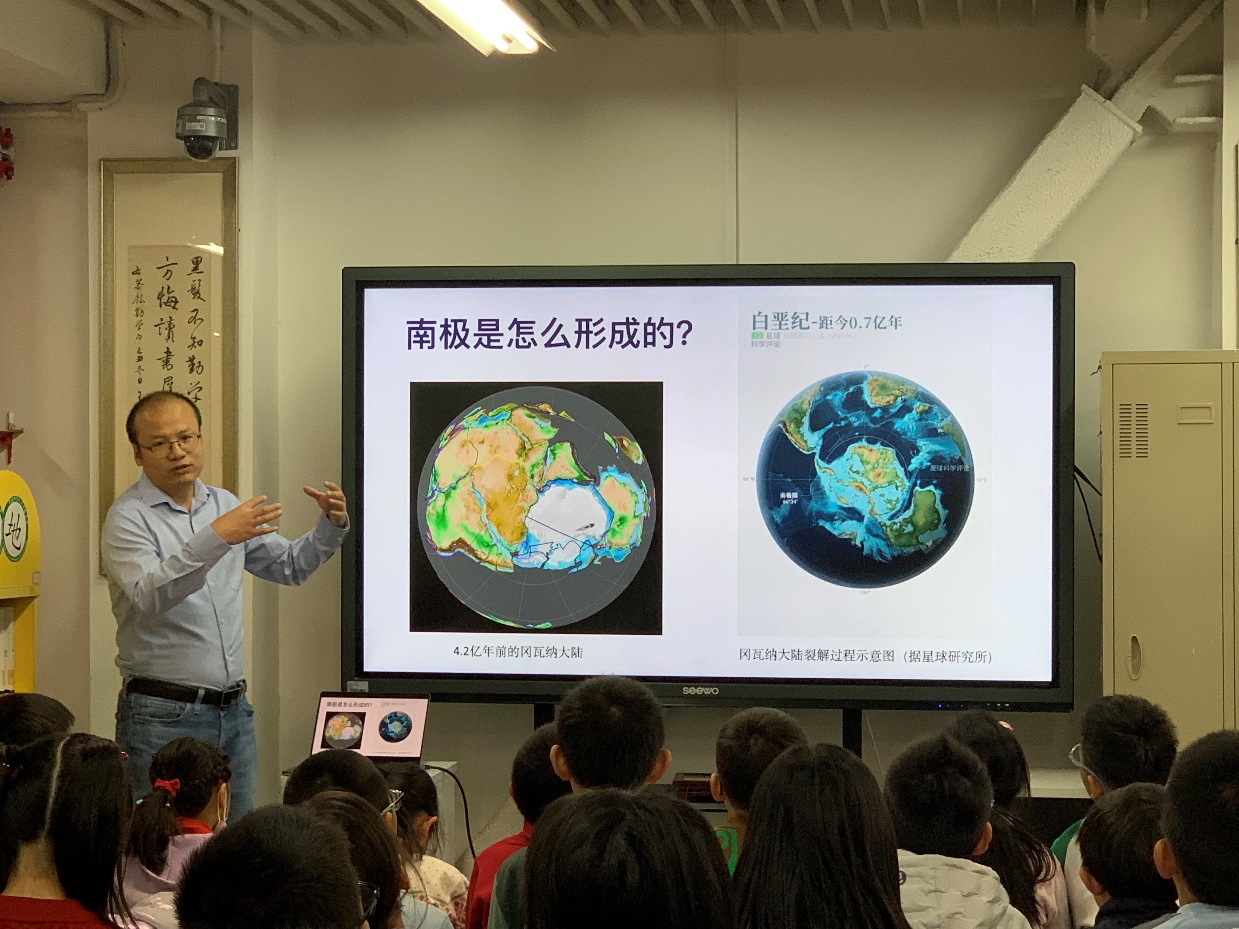

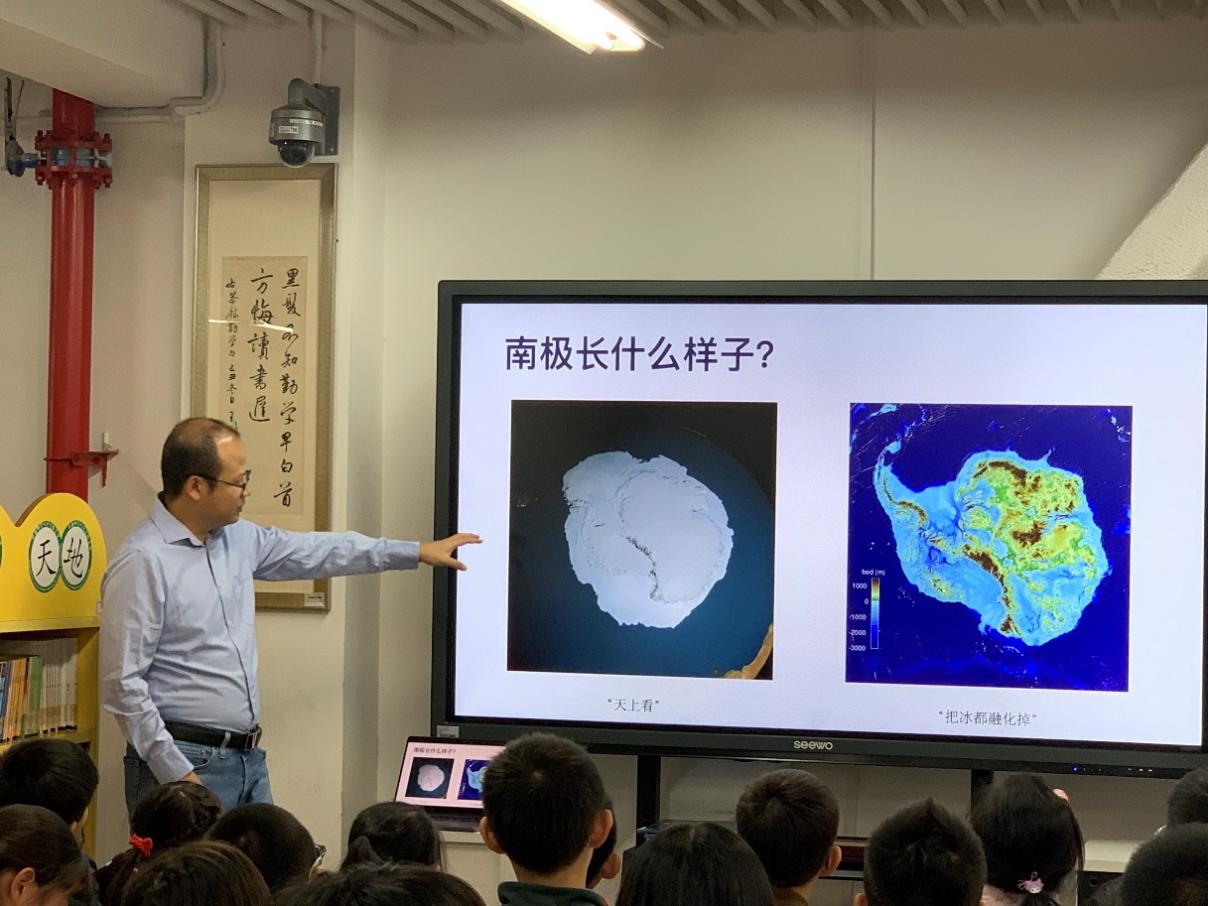

接下来张老师介绍了南极的形成。南极是4.2亿年前在冈瓦纳大陆裂解过程中形成的。南极长什么样呢?当南极的俯视图片出现在荧幕上时,有同学说它看起来像人类的大脑。张老师用“奶油冰激淋蛋糕“来形容南极的内部结构,因为冰盖会随着气候变化缓慢流动。

张老师重点介绍了中国第40次南极科考的情况。本次科考共集结了国内80余家单位的460多位科考队员。他们从着陆的中山站出发,耗时一个月,途经泰山站和昆仑站,对南极开展了冰川学、天文学、地质学、气象学、冰芯钻探、陨石搜索等全面科学考察。

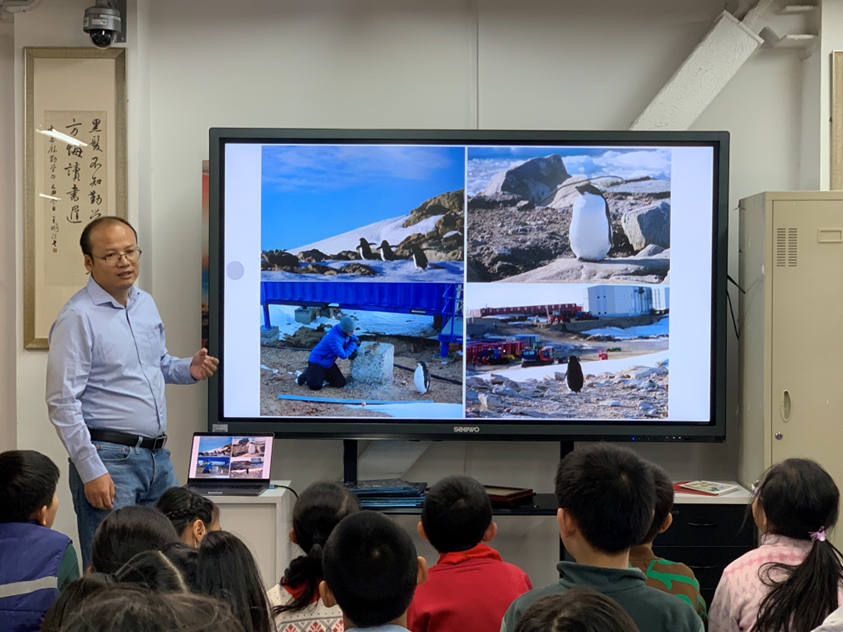

讲座过程中,张老师为同学们播放了很多珍贵的考察现场照片和视频,使大家了解到科考队员衣、食、住、行和科研的基本情况。身处零下40度的极寒环境,科考队员必须穿上高科技连体保暖衣,否则在户外待一会儿就会被冻僵。他们平时吃一些速冻食品,也有少量的新鲜水果和蔬菜。大家住在集装箱搭成的屋子里,外出考察时乘坐有防滑链的车子,车子时速大约是每小时十公里……衣食住行的艰苦并不能阻挡科考队员们的热情,他们顶风冒雪,不畏极端严寒,以强大的毅力和高度的责任心,圆满完成了科考任务。

在讲座中,同学们还了解到南极中山站周边的企鹅给艰苦的科考工作带来了很多的乐趣。身上绑上科考仪器的海豹有时也会化身“科考队员“,潜入海底,传回大家期待已久的深海科考信息。

张老师告诉同学们,由于全球气候持续变暖,南极正在悄然发生变化,冰川退却、冻土融化,这一现象背后隐藏着深刻的环境危机。如果有一天,南极冰盖全部融化,全球海平面将上升大约70米,这意味着京津冀沿海、长江三角洲和珠江三角洲都会被淹没。听到这里,同学们对我们生活的北京城未来的安危表现出极大担忧。张老师接着告诉大家:个人行为向低碳生活方式转变能有效应对气候变化,比如:夏天空调温度不要设定过低、尽量选择公共交通出行等,这些我们每个人力都所能及的小事儿,都可以为缓解全球气候变暖做出积极贡献。

张老师寄语实小同学:”我们的科考队员来自天文、地理、物理、气象、化学、机械、电子、地质、车辆、计算机等领域。同学们从小一定要努力学习,多读书。如果你将来成长为某一领域的专业人才,也会有机会到南极进行科考。“张老师的话在在场的每一位同学心中种下了一颗“南极科考梦“的种子。

在最后的提问环节,同学们对南极的夜间最低气温、科考队员宿舍的温度,在南极如何发电,南极的日常通信情况等自己关心的问题进行了提问。张老师一一耐心地给予回答。

35分钟的沙龙转瞬即逝。图书馆周老师代表同学们感谢张教授为大家带来了精彩的南极科考解读与分享。

在这个室外气温4度左右的冬日午后,图书馆里洋溢着温暖与热烈的气氛。通过本次讲座,来自我校四、五年级的40余位同学进一步了解了我国南极科考的最新进程。从以张老师为代表的中国科考队员们身上,孩子们感受到了众志成城、攻坚克难、顽强拼搏的强大力量。中国南极科考开展40年来,一代又一代的科考队员不畏艰险、勇往直前,铸就了“爱国、求实、创新、拼搏”的南极精神。这种纯粹的科学精神,如春风化雨般浸润着实小同学渴望新知的心灵,激励着同学们插上科学的翅膀,飞向更加辽阔的未来。

这是图书馆沙龙第二次邀请到北师大老师(兼家长)为孩子们开设讲座。图书馆还将陆续邀请各领域专家和家长,推出孩子们感兴趣的更多沙龙活动。敬请期待!

《有趣的南极》听后感

四(1)班 丁浩宸

11月26日中午,我有幸参加了张通老师主题为《有趣的南极》的图书馆沙龙,学到了很多知识。

首先我知道了中国有五个南极科考站,分别是最先建立的长城站以及昆仑站,还有泰山站、中山站和秦岭站。我还了解到如果南极冰盖融化会导致海平面上升七十米,可以把京津冀、长三角、珠三角等地区变成汪洋大海。那时,我们的家园将不复存在。

张老师还给我们看了南极科考队员去南极进行科考的录像。在南极的极寒地,科考队员用挑战极限的勇气和毅力完成每一项观测、采样等科研任务,为国家发展科学技术贡献自己的力量。我在录像中不但看到了中华人民共和国的国旗,还看到了我们北京师范大学的校旗,我感到十分骄傲和自豪。

通过这次讲座,我了解了南极的各方面知识。由于科技的发展,人们对生活的需求更高,我们需要保护环境,延缓海平面上升。我要好好学习知识,希望长大以后也能去一次南极亲眼看看那神奇的大陆。

一场神奇的探秘之旅

——《有趣的南极》听后感

四(3)班 夏语涵

“企鹅为什么只生活在南极?”“科考队员们是怎么在南极生活的?”小时候在阅读《十万个为什么》的时候,我总是有这样的疑惑。在《有趣的南极》讲座中,张通老师用生动的语言和珍贵的影像资料,缓缓揭开了南极大陆的神秘面纱,让我进行了一场跨越时空的神奇之旅。

跟随着张老师的讲解,我沉醉在南极无与伦比的壮美景色中,久久不能自拔;它沧海桑田的前世今生,又让我对全球气候变暖、南极生态将遭遇威胁担忧不已;还有在南极建立科考站,进行科学考察的中国南极科考队员们,他们的智慧和勇气、拼搏和奉献都深深地触动着我的心弦;而最让我震撼与自豪的是那一批批“大国重器”——犁海破冰的“雪龙号”科考船、救援运输的“雪鹰601”、酷似大炮的巡天望远镜、由“大风车”组成的新能源发电系统……正是有了它们,科学家们才能顺利完成极地科考。

讲座很快结束了,但我却意犹未尽。它就像一把魔法钥匙,不仅打开了我认识南极的大门,更在我心里种下了一颗科学的种子,我想成为像科考队员们一样的科学家,研制出尖端的科学装备,为祖国的强盛贡献自己的力量。

路漫漫其修远兮,吾将上下而求索。我相信,只要坚持梦想,一往无前,终有一天,我也能在科学的星空中,绽放属于自己的光芒。

《有趣的南极》听后感

四(5)班 张兆禾

南极是什么?它是诗人笔下冬天白雪皑皑、北风呼啸的冰原?还是故事书中可爱、友好的小企鹅的栖息地?我们对南极几乎一无所知,但去过南极的科考队员们可对南极的一切了如指掌呢!今天,就有一位专家——2024年初参加过我国第40次南极科考的张叔叔来到我们的学校,并为我们带来了令人大开眼界的讲座《有趣的南极》。

在讲座开始时,张叔叔向我们抛出一系列问题,了解我们对南极的认识。之后,他介绍了南极的形成,保护环境的重要性以及队员们的工作和生活。最后,张叔叔告诉我们:想要成为科考队员,要掌握地理、物理、数学等多门学科知识。好好学习,天天向上真的很重要!

看到科考视频中五米多高的海浪直直地拍向“雪龙号”破冰船,了解到队员们日日夜夜努力前行,却只能达到每小时十公里的前进速度时,我难以想象他们在如此恶劣的环境中却依然坚持勇往直前;得知队员们一日三餐几乎只能吃速食品,睡觉也只能住集装箱时,我心怀敬仰,无比钦佩我们不怕苦和累的科考队员;当我听到未来中国可能在南极建设机场的消息时,我更是激动不已!

南极的科考队员们就像精卫,不畏艰难,顽强不屈,励志要继续在这片具有传奇色彩的冰原上探究到底。我想送给队员叔叔阿姨们一段李白的诗:“行路难,行路难,多歧路,今安在。长风破浪会有时,直挂云帆济沧海。“

参加图书馆沙龙《有趣的南极》有感

五(4)班 王艾琳

今天中午,我有幸和四、五年级的同学们一起,参加了由图书馆举办的沙龙活动《有趣的南极》,授课者是来自北师大地理学部曾参加过南极科考的张通教授。张老师用他幽默风趣的语言,通过细致生动的讲解,使我明白了南极的很多相关知识,同时也对南极科考产生了浓厚的兴趣。

张老师首先给我们介绍了南极的形成、地形地貌知识等,使我们对遥远的南极有了一个初步的认识。张老师结合他南极科考的亲身经历,讲述了他眼中的南极,整个讲述过程精彩纷呈,使我印象最深的要数南极的动物了。张老师告诉我们,他所见到的企鹅都是一排一排行走的,一副井然有序的样子,并且企鹅在冰面和雪面滑行的速度极快,真是个优秀的“速滑选手”呢!此外,贼鸥和海豹也是南极独有的物种,特别是海豹,它被人们称为最好的潜水员,以及科研好帮手。张老师说,给海豹带上一个特制头盔,海豹就可以帮助人们测量海水的盐度和温度了!我心想,我在海洋馆里看到的擅长表演和调动气氛的海豹明星,原来只是它众多本领中的一面啊,海豹还有这么多我们不知道的本领!动物真是人类的朋友,我们要学会爱护它们,并与它们和睦相处。

通过学习,我了解到本次南极科考是我们国家参加的第40次南极科考了,考察包括生态环境、海洋环境、土壤环境等。南极的交通工具主要有直升机、破冰船、“雪豹”运输车、“PB”推雪机、“卡特”拖拉机等。张老师为我们播放了科考船如何破冰前行、直升机如何降落等视频之后,我对南极科考队员们心生敬佩。南极生活条件极其艰苦,环境恶劣,科考队员们克服了种种困难,圆满完成了科研工作。张老师介绍说,他们那时候吃的饭菜都是航空餐,那里也没有新鲜蔬菜,条件比较艰苦。队员们住在集装箱里,就连厨房、卫生间等,也是临时搭建的。但是他们克服了天气的寒冷、条件的恶劣,出色地完成了南极科考的工作,为祖国的科考事业贡献了自己的力量。张老师还勉励我们未来一定要好好学习,多多读书,长大为祖国贡献自己的力量!

谢谢学校的图书馆沙龙给予了我一次学习南极知识、了解南极科考的宝贵机会,我收获特别多!

《有趣的南极》观后感

五(4)班 梁敏行

11月26日,北京师范大学地标过程与资源生态国家重点实验室的张通教授为我们带来了一场精彩生动的讲座——《有趣的南极》。张老师用一节课的时间为我们介绍了他参加中国第40次南极考察的经历。

通过这次讲座,我对南极这片神秘而遥远的大陆有了更深入的了解。南极是冈瓦纳古陆最后裂离的陆块,整个被冰雪覆盖,它不仅是自然奇观,也是科学研究的宝库。而现在南极冰川正在以惊人的速度融化,这对全球海平面上升和气候变化有着直接的影响。比如中国的京津冀、长三角和珠三角这些沿海地区,有可能被上升的海水淹没。这让我意识到环境保护的紧迫性,我们应该从日常生活中做起,减少碳排放,保护环境,为减缓冰川笑容和气候变化做出自己的贡献。

南极科考队由天文、地理、物理、化学、气象、地质、化学、机械、电子、车辆和计算机等众多专业组成,显示了我们国家强大的科研实力。张老师展示了科考队员们在极端恶劣的自然环境中进行科研工作的情景。他们面对极端天气和复杂地形,在严寒中搭建实验站,进行冰川采样。这些场景让我深刻感受到了科考工作的艰辛,科学家们为了科学和人类的进步,饱含科研热情,不惜牺牲个人的舒适和安全,他们的发现和研究成果对全人类都具有重大的意义。

最后,张老师鼓励我们好好学习、多多读书。这次讲座启发了我们对自然、科学和环境保护的思考,激发了科学探索的兴趣。也许将来我也能作为科考队的一员踏上南极这片神奇的大陆!

《有趣的南极》讲座听后感

五(5)班 石天乐

2024年11月26日,我很荣幸能够在图书馆沙龙活动中聆听张通叔叔做的《有趣的南极》讲座。张通叔叔讲述了他参加中国第40次南极考察队的难忘经历,内容丰富,引人入胜。

我最感兴趣的就是去南极的路线。张通叔叔的团队分成了两组,都是从上海出发,分别乘坐飞机在澳大利亚中转换乘船和直接乘船到达南极中山站。如果你认为到达中山站非常简单,那就大错特错了。乘船到南极洲,必经之路就是穿过咆哮的西风带,这是队员们最难熬的时候。西风带位于南纬40度至60度之间,这一区域常年有六七级强风和四五米高的涌浪,船体摇摆角度可达22度,全程就像是坐海盗船。

“雪龙号”等考察船的破冰之旅也很有趣,但是到了冰层太厚的地方,破冰船也无能为力,只能通过直升机来运送物资和队员。经过16天的连续奋战,物资终于全部成功抵达了中山站。随后,中国第40次南极考察内陆队便马不停蹄地出征了。在广袤荒芜的南极大陆上又经过了16天的颠簸与跋涉,内陆科考队的队员途经泰山站后终于到达了昆仑站。科考队员们经受住了零下40多摄氏度下长时间采样观测工作的严峻考验,并在严寒缺氧的恶劣环境中克服重重困难完成了了冰川、天文、地质、冰芯钻探等科研观测任务。

听完了这次讲座,我心潮澎湃,久久不能平静。张通叔叔和他的队友们肩负着国家使命,克服我们难以想象的困难,在极端恶劣的环境下进行科学研究,我特别佩服他们挑战极限的勇气和毅力。我也同时知道了南极洲是那么有趣,包括南极洲在内,世界上还有许多的未知领域等待我们去探索。我会更加努力地学习科学文化知识,锻炼强健的体魄,为将来成为像张通叔叔那样对国家有贡献的科学努力。

《有趣的南极》听后感

五(5)班 冯啸岩

2024年11月26日中午,我在实小图书馆参加了一场讲座。这场讲座的主讲人张老师,是北师大地理系的资深教授,能让张老师给我们讲一堂特别的“课”,我们感到特别荣幸。

这堂课的主题是《有趣的南极》。张老师用自己的亲身经历告诉我们,南极有多么好玩。那里有可爱呆萌的企鹅、无与伦比的极光和波涛汹涌的海洋。但是,去往南极的路十分艰苦。这一路上,你会先经过如魔鬼般咆哮的西风带。“雪龙号”破冰船在海上艰难的航行,甚至会迷失方向。这一次“雪龙号”在海上遇到了近5米高的涌浪和22度的摇摆幅度,科考队员只能在船上躺着晕晕乎乎的等待。成功穿越西风带之后,“雪龙号”就会驶入浮冰区,开始破冰前行。

到达预定位置后,直升机组会将“雪龙号”上的物资和科考队员运送到中山站。在中山站将货物卸下后,南极的科考任务也正式开始。

第一个任务是进行温室气体通量观测。这个任务主要是观测温室气体浓度,评估这里的冰山会不会融化,还有就是通过样本了解全世界的空气质量。在寒冷的南极长期室外观测,很容易将身体冻僵,所以队员们就需要穿上特别的防护服工作。可是,厚重的衣物让简单的动作变得异常迟缓,原本几分钟就可以完成的事他们可能几小时也完不成。这也大大增加了南极科考的难度。2023年12月16日,中国第四十次南极考察内陆队29名勇士向南极腹地出征。这次的目标是昆仑站,它是中国在南极洲腹地的科考站。队员们将在这里进行科学考察工作。

“雪豹号”雪地履带车以每小时十公里的速度向南极腹地进发。中途经过泰山站后就到达了昆仑站。他们在这里将开展冰川学、天文学、地质学、地球物理学以及地质调查、冰芯钻探、陨石搜寻等科学考察。他们将穿越暴风雪以及严重缺氧的死亡禁区,条件极其恶劣,实属危险。但队员们凭借着极限的勇气和毅力,到达了海拔高度2621M,距离中山站522KM,坐标E76゜58’、S73゜52’的泰山站。他们在短暂的休息后,又继续向南极腹地更深处挺进。

昆仑站,终点。坐标E77゜06’58”、S80゜25’01”。海拔4087M,距离中山站1200KM。队员们在极寒雪地里打冰芯、找陨石、做地质调查。每完成一个任务都筋疲力尽,但他们凭借顽强的毅力顺利完成了科考工作。

南极科考队员们不畏艰险、不怕困难的精神以及他们的事迹都值得我们小学生学习,他们是值得人们称赞的英雄。感谢学校给我们创造了这么好的学习机会,让我们开阔了眼界,增长了见识,我们更应该好好学习,天天向上。以后用自己的聪明才智,为祖国的建设贡献一份力量!

南极科考讲座听后感

五(6)班 刘若辰

2024年11月26日,我在北京师范大学实验小学图书馆里听了一节南极科考的讲座。给我们讲课的是北京师范大学地理学部的张通老师。

张老师的讲座内容分为三部分:第一部分是抵达南极的路线;第二部分是南极科考携带的设备;第三部分是一些关于南极的知识。

科考队员们先乘坐飞机到达上海,从上海坐飞机飞到澳大利亚,再从澳大利亚驾驶着船抵达南极洲。从南极洲的经150度,纬68.5度的地方乘坐破冰船开始破冰,一直破冰到破不动为止,下船坐上携带的大卡车带着数千万的设备向南极最高点前进。

科考队员们携带的设备都价值数千万,种类很多。有的是向太空发射电磁波的,有的是钻冰芯的,还有的是测量地貌的。还有一些设备能穿戴在海豹的头上,了解南极附近水域的各种数据,如海水盐度、氧含量及微生物含量等,

张老师在讲座中提到:我国在南极共有五个科考站,分别是长城站、中山站、昆仑站、泰山站和秦岭站。回家后,我查找资料了解到:长城站是中国在南极建立的第一个科学考察站,位于南极洲南设得兰群岛的乔治王岛西部的菲尔德斯半岛上。中山站建立于1989年2月26日,位于东南极大陆拉斯曼丘陵。昆仑站是中国首个南极内陆考察站,位置确定为南纬80度25分01秒,东经77度06分58秒,高程4087米,位于南极内陆冰盖最高点冰穹A西南方向约7.3公里。泰山站是继长城站、中山站、昆仑站之后中国的第四个南极科学考察。秦岭站是中国第五个南极科考站,第三个南极常年考察站,也是我国首个面向太平洋扇区的考察站。

我们知道南极不仅拥有极光,还是一块被冰雪覆盖的大陆。其实,南极大陆还有很多资源等待着我们去开发,比如有丰富的煤、铁、石油、天然气等矿产资源。南极还拥有世界上最丰富的淡水资源。同时,它还是全球最大的磷虾产地。

听完这个讲座后,我心里特别的自豪,觉得我们祖国在南极科考这个领域发展的特别好,希望我自己通过努力,将来也成为去南极探索的一员,成为一名光荣的南极科考队员。

撰稿:周锦秋、四(1)丁浩宸、四(3)夏语涵、四(5)张兆禾、五(4)王艾琳、五(4)梁敏行、五(5)石乐天、五(5)冯啸岩、五(6)刘若辰

摄影:周锦秋

供稿:周锦秋